他的本科和硕士都就读于我校体育学院体育教育相关专业,因被研究生导师推荐到联合培养单位参与的一次科研实验,发现了自己的兴趣所在,决心从头学习物理和生物,并跨专业考取了中国科学院大学的生物物理学博士研究生。

大二时,他应征入伍。在部队练就出的信心和勇气,以及顽强的意志力,让他在科研道路上不畏艰难,奋勇前行。

他在我校研究生导师吴钰祥教授的悉心指导下,历经两年多的钻研,以第一作者身份,在国际顶级期刊发表重要研究成果,并作为优秀研究生毕业。

他就是我校体育学院体育教学专业2023届硕士毕业生吴礼。

他的学习、科研以及成功跨专业考博的经历,也体现了学校运用多学科交叉优势,探索科教融合人才培养新模式,强化学生科研创新能力,全面提升研究生培养质量,致力于为社会输送具有创新意识与专业能力的高层次人才所做的努力。

体育生读博 同学竖起大拇指

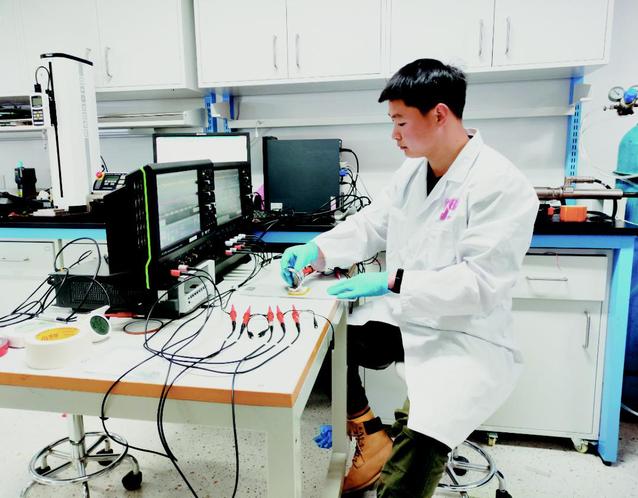

12月1日,在北京中国科学院大学纳米科学与工程实验室,博士生吴礼正在大鼠身上做电刺激的疾病诊疗实验。为克服基础知识的不足,吴礼采取“要什么学什么”的办法应对。吴礼告诉记者,他现在的博士课程往往专注于某个领域的一个知识点,遇到不熟悉的地方,他会立刻找教材来学习,一点点地去攻克。

“学体育的啊!”一开始得知吴礼在本科和硕士阶段学的都是体育专业时,中国科学院大学的同学们都很吃惊,随后便竖起了大拇指。因此,每当吴礼在科研中遇到困难时,团队里的学姐、学弟们都会主动站出来帮他补相关的专业知识。

“高一时学过物理,但没有学过生物,现在已经自学完了生物学、生理学、生物化学、病理生理学等本科教材。”吴礼表示,虽然他对专业很感兴趣,但专业基础知识还是有所欠缺,在研发项目上比较吃力,他只能投入更多时间来弥补不足。“早上8时30分出寝室,晚上12时回寝室,所有时间都用在了学习上。”

一次科研尝试 决定跨专业读博

2014年,擅长短跑和足球的吴礼作为体育特长生考入我校体育教育专业,打算毕业后当一名体育老师。吴礼告诉记者,他高中就读于枣阳市高级中学文科班,百米短跑成绩11秒4,但是英语“跛腿”,高考时只考了40多分。

大二时,吴礼到部队服役两年,回校继续读本科。2020年吴礼如愿考上了我校体育教学专业研究生,他希望拿个硕士学位,将来更好地当一名体育老师。

研一时,他被导师吴钰祥推荐到联合培养单位——中国科学院大学参与智能传感器的研发项目。吴礼说:“当时只是抱着增长见识去的,没想到一下子让我着了迷。智能传感器与智能体育关联密切,都是很前沿的科学技术。那个时候我就拿定了主意,跨专业读博。”

在读研究生的3年里,吴礼以体育人顽强拼搏、永不服输的精神,扎根科学研究。他紧盯多学科交叉领域前沿,认真对待每一个科研问题。功夫不负有心人,他先后在《科技导报》发表核心论文1篇、以共同第一作者在《Frontiers in Physiology》发表学术论文1篇,并多次在国家级、省级科技创新大赛上获奖。

更为可喜的是,吴礼作为主要参与者之一的吴钰祥教授团队,经过两年多的研究,今年3月在国际顶级期刊《Advanced Functional Materials》(中科院SCI一区TOP、影响因子19.0) 上发表了题为《Self-Powered Flexible Sensor Array for Dynamic Pressure Monitoring》的重要研究成果。这是一种基于微腔结构,开发出的全封装、长期稳定、灵活和自供电的传感阵列,具有响应时间快、灵敏度高、检出限低、稳定性好、抗串行干扰能力强等特点,在监测人体运动压力变化等领域具有潜力,并可以在全膝关节置换术期间,对膝关节压力做出准确评估。研究项目得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、湖北省杰出青年科学基金的支持,由江汉大学、中国科学院大学、北京理工大学、北京航空航天大学等单位合作完成。我校是该研究成果的第一作者单位和第一通讯单位。吴礼是论文的第一作者,他的导师吴钰祥教授是论文的第一通讯作者。

2023年,通过申请、考核,吴礼成为中国科学院大学生物物理学博士生,并作为我校优秀研究生毕业。

我校体育学院副院长吴钰祥教授说:“吴礼同学跨专业读博还是很少见的,下了很大功夫。”吴教授不仅是吴礼读本科时的班主任,也是其硕导。他表示,现在的体育专业在向人文和智能方向发展,体育专业缺乏学科交叉的人才,吴礼跨专业读博是一个很好的榜样,应该大力支持。

读博的底气 来自两年入伍经历

上大一时,吴礼觉得有些迷茫,浮躁而难以静下心来。吴钰祥说:“那时,作为独生子女的吴礼不太能吃苦。”

大二时,吴礼想参军锻炼一下自己,父母举双手赞成。2015年底,吴礼应征入伍到吉林某陆军部队,他所在的连队是某集团军标兵连,传承着一不怕苦、二不怕死的精神。这种精神激励着每一个新兵。

日常训练中,叠豆腐块被子等内务训练,把吴礼急躁的性子磨下去了。在武装越野训练时,流血流汗不掉队,吴礼发现以前看起来不可能的事情,扛一扛就过去了。“扛一扛就能过去”渐渐变成了吴礼的一种人生态度。

两年下来,吴礼获得了优秀士兵的荣誉。他发现不仅自己的身体更强健,意志力也越来越强大。

2017年,吴礼复员回校继续读本科。后来他突破自我,考上研究生,随后又下定了跨专业读博的决心。

“没有部队两年的锻炼,我不仅没有勇气读硕,更读不了博。”吴礼表示,一切都在部队的磨炼中改变了。“是部队给了我信念和毅力,一不怕苦、二不怕死,还有什么不能克服呢?我有信心在4年内拿到博士学位。”

吴钰祥教授说:“吴礼退伍回来改变很大,尤其是精气神,有目标更有毅力了。”

(记者 杨佳峰 江萱)

编辑 陈敏英

审核 余岚