江大新闻网讯 近日,光电材料与技术学院蒋加兴教授团队在有机聚合物光催化研究方向取得重要进展。其研究成果以“Structural Dissimilation of Spirobifluorene-Based Conjugated Microporous Polymers for Efficient Overall Photoproduction of Hydrogen Peroxide”为题,发表在国际著名学术期刊《Advanced Functional Materials》(IF: 19.0)。我校 2023 级硕士研究生朱思腾为论文第一作者,蒋加兴教授等为通讯作者,我校为唯一通讯单位。

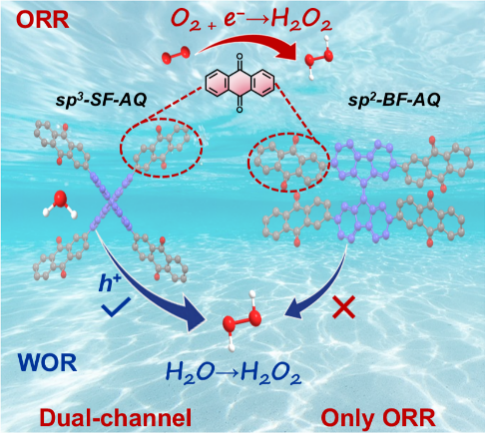

光催化技术为过氧化氢的绿色合成提供了可持续替代方案,但现有催化剂常因电荷分离与传输效率不足,以及对氧还原反应和水氧化反应路径的优化能力有限,难以实现高效转化。针对这一难题,研究团队研发了两种基于新型结构的共轭微孔聚合物光催化剂。研究发现,扭曲结构的有机聚合物光催化剂通过优化电荷分离与传输性能,成功激活了氧还原反应和水氧化反应双重路径,而平面结构的有机聚合物光催化剂仅依赖单一反应路径。这一成果系统阐明了结构差异在提升电荷动力学中的关键作用,证明通过分子构型的精准调控能够显著增强光催化产过氧化氢效能,为推动可持续绿色化学品生产技术的发展奠定了坚实基础。

与此同时,研究团队在光催化制氢研究中也取得重要进展。相关成果以“The Effect of Electronic Structure Matching between Building Blocks in Conjugated Porous Polymers on Photocatalytic Hydrogen Evolution Activity”为题,发表于国际知名期刊《Chinese Journal of Catalysis》(IF: 17.7)。我校2023级硕士研究生何雪璐为论文第一作者,蒋加兴教授等为通讯作者,我校为唯一通讯单位。

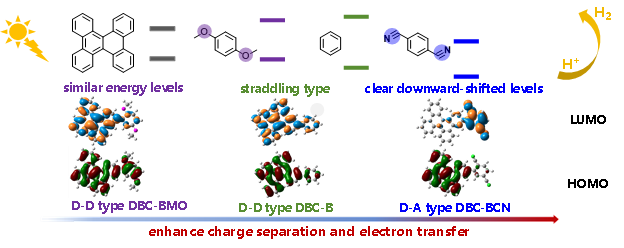

氢能作为未来最具发展潜力的清洁能源,利用太阳能分解水制氢被视为绿色可持续的制氢路径。有机共轭多孔聚合物凭借其独特的π共轭骨架、丰富的孔隙结构及可调的电子特性,成为该领域研究的焦点。然而,当前这类材料的光生电荷分离效率偏低,电子与空穴复合现象严重,制约了光催化制氢性能的进一步提升。为攻克这一技术瓶颈,团队提出了创新的“电子结构匹配”设计策略。该策略通过合理调整供体与受体单元之间的能级差异,构建高效的内建电场,显著促进光生电荷的分离与迁移,从而大幅提升光催化产氢活性。研究团队通过合成多种具有不同电子结构的聚合物,深入探讨了供体-受体(D-A)结构在优化光吸收、增强光生电荷分离与传输方面的突出优势。这一成果深化了对有机光催化材料构效关系的科学认识,为开发高效、绿色、可持续的氢能制备技术提供了全新的设计理念与技术路径。

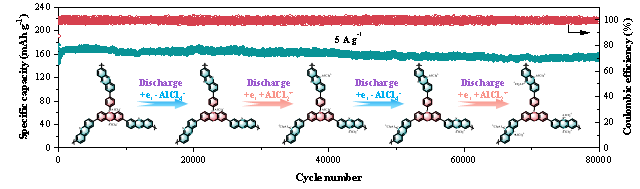

此外,研究团队在有机电极材料研究领域也取得了重要突破。铝电池作为一种资源丰富、安全性高的绿色储能技术,备受学术界与产业界关注。团队成功开发了一种双极型共轭给体-受体(D-A)聚合物,应用于可充电铝电池正极。在单一宿主有机电极中,同种电荷离子间的库仑斥力常阻碍离子嵌入,导致性能瓶颈。团队创新性地引入D-A结构,实现阴离子与阳离子的协同交替存储,显著提升了离子与电子的协同转移效率和反应动力学。该聚合物采用交联设计,有效抑制分子溶解,确保长期稳定性,其独特分子构型优化了离子与电子的传输路径,增强了反应活性,并展现出多活性位点的存储潜力。相关成果以“Continuously Alternating Storage of Anion and Cation Toward a High-Performance Bipolar Conjugated Polymer Cathode”为题发表于国际知名期刊《Advanced Science》(IF: 14.1),蒋加兴教授等为通讯作者,我校为第一通讯单位。

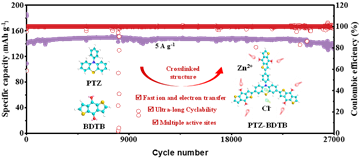

同时,研究团队在水系电池研究领域也取得积极进展。水系锌离子电池以其安全性与环保性在大规模储能中展现出巨大潜力,但正极材料普遍面临循环寿命短和倍率性能差的挑战。研究团队开发了一种创新的双极型D-A共轭微孔聚合物,应用于水系锌双离子电池正极。该材料通过分子结构优化带隙特性,促进电子转移,提升电荷动力学性能。高比表面积和交联结构增强离子传输效率,确保材料稳定性与反应活性。相关成果以“A donor-acceptor conjugated bipolar polymer with multielectron redox sites for long-cycle-life and high-rate aqueous zinc dual-ion batteries”为题发表于《Journal of Energy Chemistry》(IF: 14.9),蒋加兴教授为通讯作者,我校为第一通讯单位。

这些研究成果凸显了我校在新能源材料领域的强劲科研实力,大力提升了我校的在化学及材料等学科的国际学术影响力。

通讯员:吴姝雯

编辑:易俊

审核:李莎