江大新闻网讯 近日,数字建造与爆破工程学院组织2025级城乡规划与城市地下空间工程专业新生开展课外实践活动。学子们走出课堂、走进城市,在行走中触摸江城脉络,在观察中启迪专业思考,让理论知识与城市实践实现深度衔接。

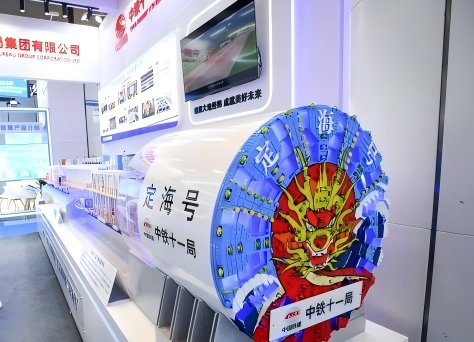

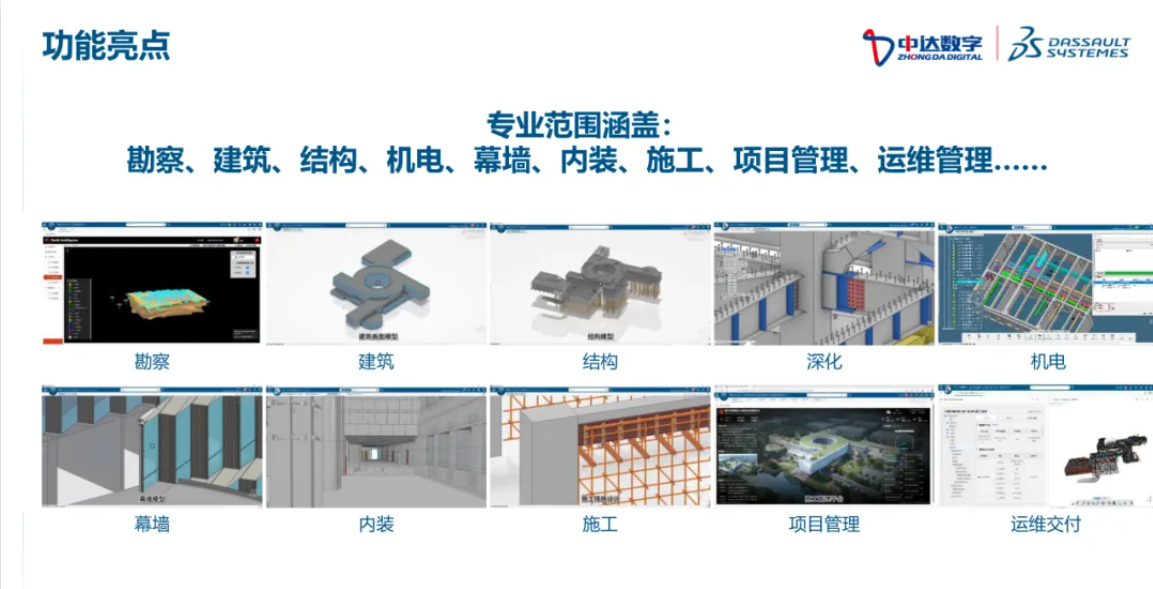

上午,师生一行抵达光谷科技会展中心,沉浸式参观2025国际(武汉)智能建造产业博览会。学生们在“好设计”和“好城区”展区,深入了解智能建造如何赋能城市更新,围绕“智慧城区的规划理念”展开热烈讨论,思考如何在规划设计中更好地适配民生需求,实现城市功能的优化提升。同学们特别关注了地下工程智能装备和技术展示,中铁十一局展出的盾构机模型引起了同学们的浓厚兴趣。中达数字技术展示的ZD-PLM工程全生命周期数字化管理平台,为地下空间工程专业的同学们展现了BIM技术在地下工程中的创新应用。

师生在 2025 国际(武汉)智能建造产业博览会展馆前合影

中铁十一局展出的盾构机模型

中达数字技术展示的ZD-PLM工程全生命周期数字化管理平台

中建四局展出的自由行走式测量机器人

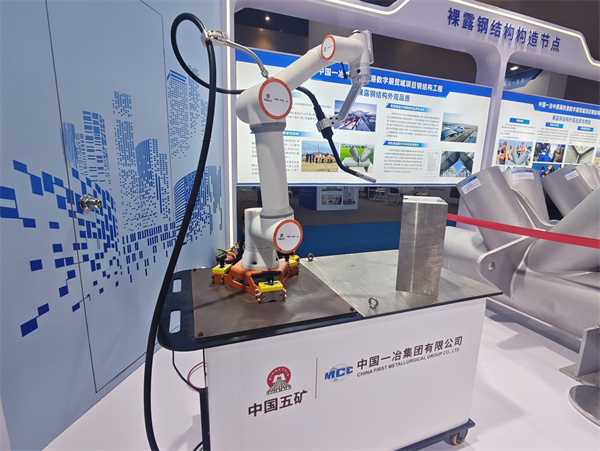

中国一冶研发的焊接机器人

展区内,两个专业的同学们围绕城市设计实物展品、规划设计典型案例驻足研讨,主动向展区工作人员咨询技术细节,探寻智能建造如何赋能城市更新、规划设计如何适配民生需求等专业问题。从新型建筑材料的应用演示到智慧城区的运维系统模拟,大家直观感受到前沿工程技术服务人民生活、提升城市品质的核心价值,为后续专业学习筑牢了实践认知基础。

据悉,本届展会以“发展产业互联网共筑‘好房子’”为导向,精心设置“好产品、好设计、好材料、好建造、好运维、好城区、国际化”七大核心展区,全面呈现智能建造领域的技术突破与产业趋势。

2025 国际(武汉)智能建造产业博览会内相关展品

午后,师生一行转入江城人文地标——被誉为“汉味小吃第一巷”的户部巷。作为武汉“过早”文化的鲜活载体,巷内的青砖灰瓦、烟火气息不仅承载着市民的生活记忆,更展现了城市街巷空间与民俗文化的共生逻辑。同学们在观察中深入思考如何在规划中保留这类市井空间的烟火气。大家认识到,城市规划不仅是技术层面的空间布局,更要考虑文化传承和人文关怀。户部巷的成功之处在于其既保持了传统风貌,又满足了现代生活需求,为城市更新中的历史文化保护提供了生动案例。

随后,师生们走进三道街漫画街区。这条曾以行政功能为主的古街,如今通过业态调整、场景营造,蜕变为集漫画展示、休闲体验于一体的都市心灵休憩地。

三道街漫画街街景

三道街的转型历程让城乡规划专业的同学们深刻理解到,城市更新中“以人为本”的核心理念的重要性。从“行政空间”到“人文休闲空间”的转变,体现了城市规划从功能导向向人文导向的转变,这对于未来的城市规划实践具有重要的启示意义。

城市地下空间工程专业的同学们则从工程技术角度观察了老城区改造中的基础设施建设,思考了地下空间在老城区改造中的潜力,如建设地下停车场缓解地面交通压力,利用地下空间建设市政设施等,为城市更新提供了新思路。

师生在户部巷红色城墙旁合影

最后,师生共同前往武昌湾。董晶、陈震、宋浩、张海涛、吴挺可、夏宇磬、王书贤七位老师结合实地场景,围绕武汉 “两江四岸” 城市空间格局、武汉造船厂工业遗存活化利用、滨水地区生态保护与功能设计等主题,为同学们展开现场教学。

江滩边,师生们远眺长江大桥与城市天际线,近观工业遗存与滨水景观的有机融合。老师从 “工业遗产如何转化为城市记忆载体”“滨水空间如何平衡生态保护与市民休闲需求”等角度切入,拆解城市规划中“生态、功能、记忆”三者的协同逻辑。同学们在历史遗存与现代空间的对话中恍然大悟:优质的城市规划,既要守护生态底色,也要延续历史文脉,更要服务市民对美好生活的向往。

老师为同学们讲解武昌江滩规划理念

从光谷的智能建造前沿,到户部巷的市井人文,再到武昌湾的滨水融合,这场“行走的专业启蒙课”不仅拓宽了新生的专业视野,更让大家对所学专业有了全新认知,懂得了城乡规划与城市地下空间工程从来不是脱离生活的“纸上理论”,而是扎根民生、服务城市的“实践科学”。

通讯员:张佳杏

编辑:黄韵雅

审核:刘进